| + |

| 24.12.2009, 01:24 | 0 | 6424 |

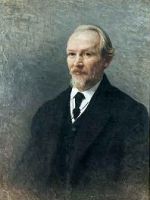

Василий Васильевич Розанов — философ, философ русский, публицист, критик.

Родился 20 апреля 1856 года (в воскресенье).

Место рождения: Ветлуга, Российская империя.

По знаку зодиака: Овен ♈. Планета: Марс. Стихия: огонь. Камень: сапфир.

Преобладающие черты характера - целеустремленность, оптимистичность, предприимчивость. Темперамент: сангвинический.

Известные работы: Литературные очерки, В мире неясного и нерешённого, Декаденты, Ослабнувший фетиш, Итальянские впечатления.

Умер 5 февраля 1919 года, в среду, в возрасте 63 года.

Место смерти: Сергиев Посад, СССР.

Автор: Орлова Мария / BiografGuru.ru

|

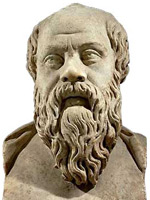

Аристипп, Aristippus, из Кирены, (ок. 435 — ок. 355 до н. э.) - древнегреческий философ, основатель школы киренаик... |

|

Герберт Маршалл Маклюэн (англ. Herbert Marshall McLuhan, 21 июля 1911 — 31 декабря 1980) — канадский философ... |

|

Николай Александрович Бердяев (родился 6 (18) марта 1874, Киев — умер 23 марта или 24 марта 1948, Кламар под Париж... |

|

Путилин Денис Викторович – российский журналист и блогер, продюссер, бизнесмен. Ранние годы Родился 09.07.1978г. в...

|

|

Лилия Витальевна Юдина – выдающаяся фигура советского и российского театра и кино, чья жизнь и творческий путь тес...

|

|

Печальная весть стала известна из видеосообщения наследника известной актрисы, певицы оркестра Эдди Рознера. Людмиле Сол...

|

|

Известная балерина и танцовщица согласилась на беседу с представителями прессы, чтобы остановить слухи о том, что она се...

|

|

«До 8 лет лишения»: адвокат о последствии признания Регины Тодоренко в инциденте с аллергиком

14.02.2026 Известная телеведущая, актриса, блогер поведала случай, произошедший с нею. Регина Тодоренко призналась, что тогда чуть ...

|