| + |

| 15.12.2009, 23:53 | 0 | 6462 |

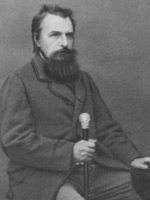

Иннокентий Фёдорович Анненский — поэт, поэт русский, критик, драматург.

Родился 20 августа 1855 года (в понедельник).

Место рождения: Омск, Российская империя.

По знаку зодиака: Лев ♌. Планета: Солнце. Стихия: огонь. Камень: александрит.

Преобладающие черты характера - стремление к лидерству, индивидуализм, гордость. Темперамент: холерический.

Известные работы: Тихие песни, Книга отражений, Кипарисовый ларец, стихотворение «Колокольчики».

Умер 30 ноября 1909 года, во вторник, в возрасте 54 года.

Место смерти: Санкт-Петербург, Российская империя.

Автор: Орлова Мария / BiografGuru.ru

|

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) - русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуари... |

|

Феогнид (Theognis) из Мегары (гг. рождения и смерти неизвестны), древнегреческий лирический поэт 2-й половины 6 в. до н.... |

|

Гуттен Ульрих фон — ключевые этапы жизни и деятельности, важные жизненные события, главные достижения и известные... |

|

Борис Васильевич Щербаков — знаменитый актер СССР и России, ведущий телепрограмм. Имеет звание Народного артиста Р...

|

|

Джерард Батлер – имя, которое ассоциируется у миллионов зрителей с мужеством и харизмой. Его прорыв в Голливуде, о...

|

|

Александр Александрович Реформаторский - выдающийся советский лингвист. Его вклад в филологию был оценен по достоинству...

|

|

Известная телеведущая откровенно поведала своим подписчикам, как она относится к своей жизни без присутствия рядом предс...

|

|

18 февраля в Воронеже прошло отпевание известного 51-летнего автора песенных композиций и композитора. Владимир Бочаров...

|

|

Вчера перестало биться сердце известного актера. Эрик Дэйн умер из-за последствий, которые возникли по причине серьезной...

|